在如皋有一座桥叫迎春桥,被列入“南通市文物保护单位”。这座桥在水绘园南边上,是东西走向。站在桥上往北看就是水绘园的玉带桥。迎春桥建于明朝,近五百年来不断改造,包含了越来越多的民俗文化元素。踏上这座桥的麻石桥面,就能感受到历史的厚重感。

远远看这座迎春桥,青砖堆砌的桥身很明显是民国风格,走近仔细看,麻石铺成的桥面又是明清时期造桥的常见材料。史料记载,1534年,明朝嘉靖年间,如皋造了六座城门,东城门叫先春门,先春门外造了这座桥,当时是木桥,叫“先春桥”。1630年崇祯年间改成石桥。到了清朝雍正年间,有一年立春那天,当地人在这里做了场庆祝祈福的活动。如皋市历史文化名城保护中心工作人员郭小慧介绍,当时是把一座泥牛搬到露天,用鞭子把泥牛敲碎,人们会捡起敲碎的小泥块带回家,有一种祈求来年丰收的意思,所以这座桥就改名叫“迎春桥”。

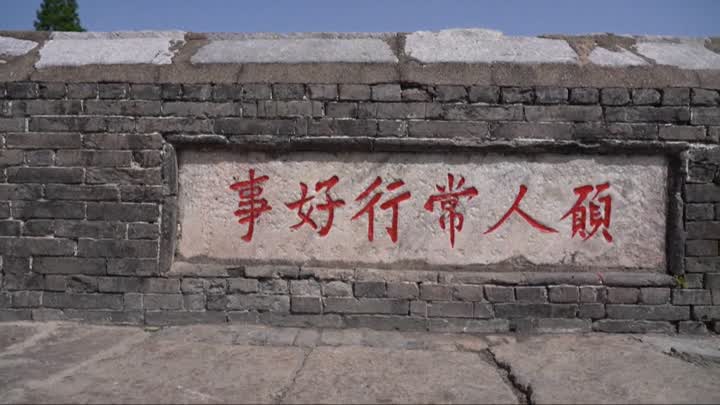

现在一般的桥上会刻桥的名字,而这座桥不同,在桥的两侧,中间的栏杆位置是对称的两句话,南边刻的是“愿天常生好人”,北边刻的是“愿人常行好事”。据考证是清朝康熙年间刻成,民国初年移到这座桥上。郭小慧解释,这传说是关圣帝君的名言,这两条石刻是从当时如皋一处叫丰乐桥的地方移过来的,是当地两个人捐献的石刻,也是希望人们能够常做好事。

正因为这两条石刻,现在当地人俗称这座桥是“好人桥”,几百年来,立春祈福“打春牛”的活动消失了,不过民间慢慢形成了另一种风俗。如城人家家里的婴儿满月后,家长们会抱着孩子在桥上走一走,祈求小孩子可以平平安安,希望他们可以成为一个好人。

著名的如皋实业家沙元炳曾经写过一篇迎春桥的文章,说这座桥“穹窿如岗脊”,也就是说桥是中间高,两边低,还有台阶,是名副其实的拱桥,1925年时,改成了现在这样的平桥,大家过桥便利多了,桥两侧的街道,还保持着古风古貌。

郭小慧表示,这座桥一直延续南宋时期的街面特色,中间是麻石板,两侧是青石条。中间用麻石板是为了方便那时的交通,因为古代如皋的交通工具以独轮车为主,两侧靠街的是商铺为主,往里是一进三宅或者四宅的民居。

几经改造的迎春桥,是如皋历史变迁的一段缩影,桥上的两条石刻,也是当地人感恩劝善的内心写照。(记者 丁雷 徐宋昱)